Unwirtlichkeit

“Die hochgradig integrierte alte Stadt hat sich funktionell entmischt. Die Unwirtlichkeit, die sich über diesen neuen Stadtregionen ausbreitet, ist niederdrückend. …

Kann man in … [den Städten], die keine von Bäumen bestandenen Boulevards mehr haben, keine Bänke, die sich zum Ausruhen im faszinierenden Kaleidoskop der Stadt anbieten – kann man in ihnen mit Lust verweilen, zu Hause sein? …

Wer an einem Herbsttag durch Amsterdam oder im Dezember durch Arles oder Venedig wandert, spürt das Unverwechselbare dieser Gebilde. Ob jemand hingegen die Wohnsilos von Ludwigshafen oder Dortmund vor sich hat, weiß er nur, weil er da- oder dorthin gefahren ist. Die gestaltete Stadt kann ‘Heimat‘ werden, die bloß agglomerierte nicht, denn Heimat verlangt Markierungen der Identität eines Ortes. …

Was wir zuließen, war die Egalisierung der deutschen Städte … Die Einebnung so verschiedener Stadtgestalten wie Nürnberg oder Dresden, Hamburg oder München ist leicht zu vollbringen … Nach dem Krieg fand sich keine Bürgerschaft, die sich ihrer Stadt mit einem Blick auf die Zukunft angenommen hätte … der Zerfall des stadtbürgerlichen Charakters war dem der Städte vorausgegangen. … Es ist eine ausgesprochene Denkfaulheit, zu erwarten, die Stadt von morgen werde ganz selbstverständlich ihre zunächst unbeabsichtigte, aber von Generation zu Generation langsam verwirklichte Funktion weiter erfüllen: der Ort der Selbstbefreiung des Menschen zu sein. …

Tausenderlei … Beispiele zeigen den Unsinn der Entmischung der Stadtfunktionen, die trotzdem weiter gefördert wird. Am wenigsten scheint diese Stadtzerstörung dem kritischen Verstand der Städtebewohner zu bekommen. Das ist es: die Stadt dieser Art wird zur Provinz, der citoyen, der Stadtmensch, zum bloßen Bewohner einer wenig rühmenswerten Gegend. … Wäre … das Dorf nicht so stickig, die Provinzstadt nicht so provinziell langweilig gewesen, so hätte dieser Zug in die großen Metropolen nie stattgefunden. Stadtluft hat ja tatsächlich zunächst einmal frei gemacht. …

Wir hatten Anlaß, die Zerstörung unserer Städte zu beklagen – und dann die Formen ihres Wiederaufbaus; wir haben gegenwärtig Anlaß, die Zerstörung der an die Städte grenzenden Landschaften zu beklagen – und haben wenig Hoffnung, daß diese Schäden wieder gutzumachen sind. Nur weil die Gewohnheit abstumpft, wenn Bäume fallen und Baukräne aufwachsen, wenn Gärten asphaltiert werden, ertragen wir das alles so gleichmütig. …

Durchstreift man diese oft reichen Einfamilienweiden, so ist man überwältigt von dem Komfortgreuel, den unsere technischen Mittel hervorzubringen erlauben. …

Das Vorort-Einfamilienhaus … ist der Begriff städtischer Verantwortungslosigkeit: Dem Bauherrn ist gestattet, seine Wunschträume mit seiner Identität zu verwechseln. … [vom] Wüstenrot- und Leonberghaus, … [und der] Bimsblock-Tristesse, die sich um jedes einigermaßen stadtnahe Dorf legt, bis zu den geplanten Slums, die man gemeinhin sozialen Wohnungsbau nennt und die einem in ihrer Monotonie an den Ausfallstraßen der Großstädte die Lektion erteilen, daß alles noch viel schlimmer ist, als man es sich einreden möchte. …

Mit jedem Grundstück, das am Stadtrand parcelliert und zu schwindelhaften Bodenpreisen veräußert wird, schiebt sich der Horizont des Städters, an dem die Landschaft beginnt, weiter hinaus, wird Land der Allgemeinheit irreparabel entzogen. … dem Wachsen der Vorstädte [korrespondiert] die Langeweile …, die Langeweile der Monotonie. Von Kontrasterfahrung der Natur ist der Einfamilienhausbewohner für gewöhnlich so weit entfernt wie das Huhn des Hühnerhofs von der freien Flugbahn. … dies Parcellierung der Natur [wird] nicht das bringen …, was der von idealisierten Hoffnungen geschwellte Erbauer eines solchen Einfamilienhauses sich erträumt hatte. …

Da das historische Gedächtnis so kurz ist, kann man unbesorgt als eine der Grundfesten der freien Gesellschaft ausgeben, daß das Privateigentum auch dort heilig sei, wo es die Lebensform dieser Gesellschaft ernstlich beeinträchtigt. Dabei waren in großen Zeiten städtischen Lebens die stadtbürgerlichen Obligationen eindeutig dem Eigennutzen vorgeordnet gewesen. …

Es ist wenigstens tröstlich zu wissen: die neuen Häuser sind so windig entworfen, so schludrig gebaut, der Aufbau im alten Eigentumszuschnitt hat eine so ideenlose Monotonie entstehen lassen, daß es kein Kulturfrevel sein wird, dies alles besseren Konzepten zuliebe wo nötig abzureißen.”

etwas umsortierte Zitate aus: Alexander Mitscherlich: Die Unwirtlichkeit unserer Städte. Anstiftung zum Unfrieden. Frankfurt (Main): Suhrkamp 1965, S.9-143

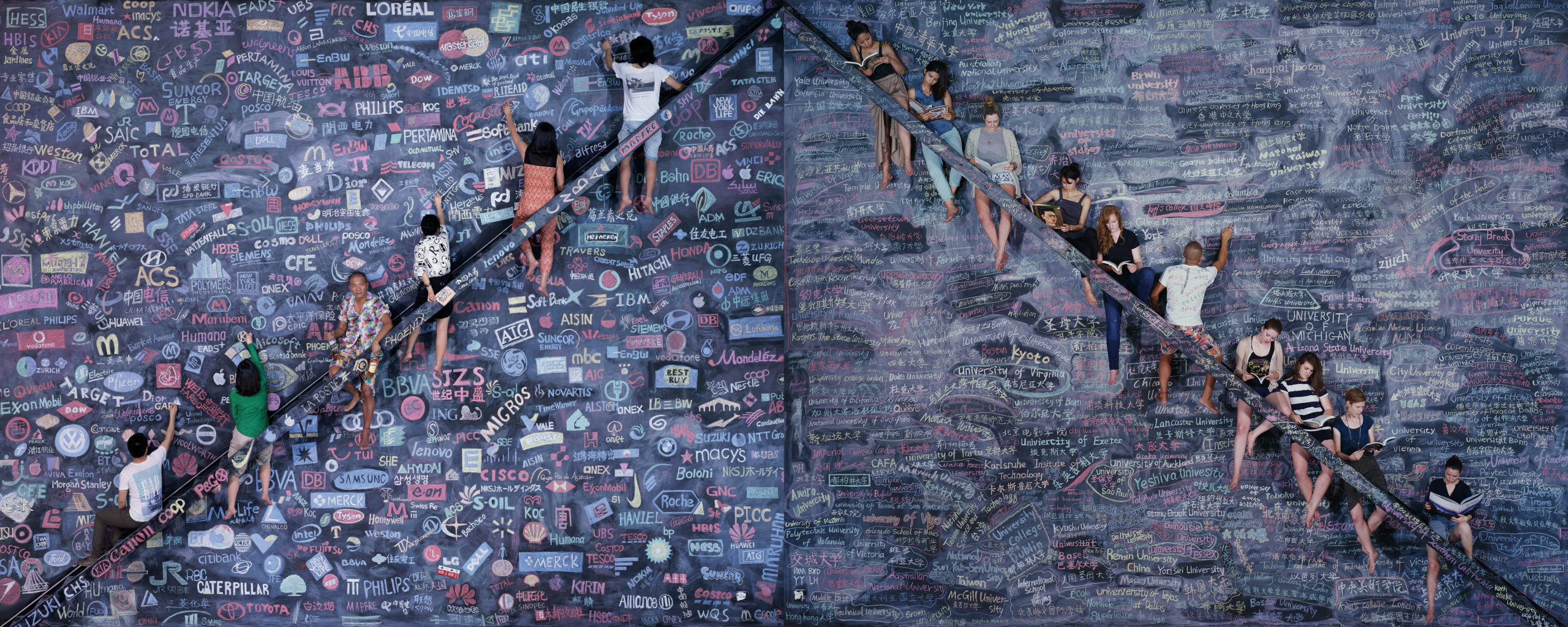

Abb.: Lilly Lulay: Mindscapes nr. 96, 2012, im Internet.